これらの構造変化により、活性部位の触媒残基は、反応で変化する基質の化学結合に近づくことにもなります。 結合が行われた後、1 つ以上の触媒機構が、反応のための代替化学経路を提供することによって、反応の遷移状態のエネルギーを低下させる。 2960>

近接と配向編集

酵素-基質相互作用は、反応性化学基を配列し、最適な形状でそれらを近くに保持し、反応速度を増加させる。 これは反応物のエントロピーを減少させ、2つの反応物が単一の生成物になるときの全体的なエントロピーの減少から、付加反応や転移反応をより不利にするものである。 しかし、これは一般的な効果であり、非付加反応や移動反応では、試薬の「有効濃度」の増加によって起こることが確認されている。 これは、濃度の増加がどのように反応速度の増加につながるかを考えると理解できる。基本的に、反応物の濃度が高くなると、より頻繁に衝突し、より頻繁に反応するようになるのである。 酵素触媒作用では、試薬が酵素に結合することによって反応物の立体構造が制限され、反応物が「適切な方向」に保持され、互いに接近するため、より頻繁に、正しい形状で衝突し、目的の反応を促進することができる。 有効濃度」とは、同じ衝突頻度を経験するために、反応物質が溶液中で自由でなければならない濃度である。 多くの場合、このような理論的有効濃度は非物理的であり、現実には実現不可能です。これは、多くの酵素の触媒力が非常に高く、無触媒の状態よりも速度が大幅に向上することを証明しています。

分子内反応における酢酸の有効濃度は、k2/k1 = 2 x 105 Molar と推定できます。

しかし、現代の計算機研究によって、従来の近接効果の例が酵素のエントロピー効果に直接関連付けることができないことがわかってきたので、状況はより複雑になっているかもしれません。 また、当初のエントロピー提案は、触媒作用に対する配向性エントロピーの寄与を大きく過大評価していることがわかった。

プロトン供与体または受容体編集

プロトン供与体や受容体、すなわち酸や塩基は遷移状態において電荷を安定化させるためにプロトンを供与したり受容したりすることがある。 これは、一般に遷移状態は高エネルギー状態であり、それを安定化させることで高エネルギーを減らし、障壁を低くするという触媒作用の全体的な原理と関係がある。 多くの非生物的触媒作用と比較して、酵素触媒作用の重要な特徴は、酸と塩基の両方の触媒作用を同じ反応に組み合わせることができる点である。 多くの生体系では、酸(大きな)または塩基(大きな濃度のH+シンク、または電子対を持つ種)が反応速度を増大させる。しかし、当然ながら、環境のpH(酸性度または塩基性(アルカリ性)の尺度)は1つしかあり得ない。 しかし、酵素は大きな分子であるため、基質と相互作用する活性部位に酸性基と塩基性基の両方を配置することができ、全体のpHとは無関係に両方のモードを使用することができる。 酸性基や塩基性基を持つアミノ酸は、グルタミン酸、アスパラギン酸、ヒスチジン、シスチン、チロシン、リジン、アルギニン、セリン、スレオニンなど、活性部位に多く採用されている。 また、N基がカルボニル基やアミド基であるペプチド骨格もよく採用される。 シスチンとヒスチジンはpKaが中性に近く、プロトンを受容することも供与することもできるので、非常によく利用される。 このようなpKaの変化は、残基の局所的な環境を通じて可能である。

| 条件 | 酸 | 塩基 |

|---|---|---|

| 疎水性環境 | pKa増加 | pKa減少 |

| 同じ電荷の隣接残基 | 増大させる pKa | 減少 pKa |

| 塩橋(および水素 結合)形成 |

減少 pKa | 増加 pKa |

pKaも周囲の環境によって大きく影響を受けることがあります。 溶液中で塩基性である残基がプロトン供与体として作用することがあり、またその逆もある。

例えば、

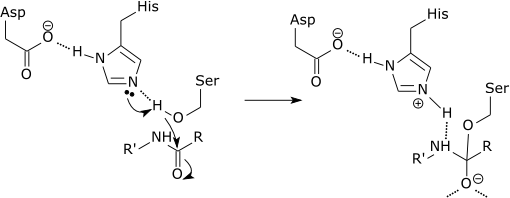

セリンプロテアーゼの触媒トリアド

セリンプロテアーゼ触媒機構の最初のステップは、活性サイトのヒスチジンによるセリン残基のプロトン受容を伴うものである。 これは、基質のアミド結合を攻撃する求核剤として、セリンを準備するものである。 この機構には、セリン(塩基、pKa14)からヒスチジン(酸、pKa6)へのプロトンの供与が含まれ、塩基の局所的な環境のために可能となる。

pKaの修飾は静電メカニズムの純粋な一部であることを明確にすることが重要である。 さらに、上記の例の触媒効果は、主にオキシアニオンのpKaの低下とヒスチジンのpKaの上昇に関連しており、セリンからヒスチジンへのプロトン移動は速度決定障壁ではないので、有意に触媒されることはない。

Electrostatic CatalysisEdit

帯電した遷移状態の安定化は、活性部位の残基が中間体とイオン結合(または部分的なイオン電荷相互作用)を形成することによっても可能である。 これらの結合は、リジン、アルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸などのアミノ酸に見られる酸性または塩基性の側鎖から来るか、亜鉛などの金属補因子から来るかのいずれかである。 金属イオンは特に効果的で、水の pKa を十分に低下させ、有効な求核剤とすることができる。

Systematic computer simulation studies は、静電効果が触媒作用に圧倒的に大きく寄与することを立証した。 これは反応速度を最大107倍まで増加させることができる。 特に、酵素は水よりも極性の高い環境を提供し、イオン性遷移状態は固定双極子によって安定化されることが分かっています。 これは、水分子が「再編成エネルギー」を支払わなければならない水中の遷移状態安定化とは大きく異なる。 イオン状態や荷電状態を安定化させるために。 したがって、触媒作用は酵素の極性基があらかじめ整理されていることと関連している

酵素の活性部位によって及ぼされる静電場の大きさは、酵素の触媒速度向上と高い相関があることが示されている

基質の結合は通常活性部位から水を排除し、それによって局所誘電率を有機溶剤のものにまで低下させる。 これにより、電荷を持つ/極性を持つ基質と活性部位との間の静電的な相互作用が強化される。 さらに、活性部位の電荷分布は、触媒反応の遷移状態を安定化させるように配置されていることが分かっている。 いくつかの酵素では、これらの電荷分布は明らかに極性基質を結合部位に導く役割を果たし、これらの酵素反応の速度が見かけ上の拡散制御の限界よりも大きくなるようにしているのである。

たとえば、カルボキシペプチダーゼの触媒機構

四面体の中間体は、Zn2+イオンと酸素上の負電荷との部分イオン結合で安定化されます。

共有触媒の編集

共有触媒は、酵素活性部位の残基または補因子と一過性の共有結合を形成する基質を含む。 これにより、反応に追加の共有結合中間体が追加され、反応の後の遷移状態のエネルギーを低下させるのに役立つ。 共有結合は、反応の後の段階で、酵素を再生させるために切断されなければならない。 このメカニズムは、キモトリプシンやトリプシンなどのプロテアーゼのような酵素の触媒三重鎖で利用されており、アシル-酵素中間体が形成される。

一部の酵素は、ピリドキサールリン酸(PLP)やチアミンピロリン酸(TPP)などの非アミノ酸補酵素を利用して、反応分子と共有結合の中間体を形成している。 このような共有中間体は、活性部位アミノ酸残基と形成する共有中間体が安定化をもたらすのと同様に、後の遷移状態のエネルギーを低下させる機能を持つが、補酵素の機能により、アミノ酸側残基だけではできない反応を酵素が行うことができるようになる。 このような補酵素を利用する酵素には、PLP依存性酵素のアスパラギン酸トランスアミナーゼやTPP依存性酵素のピルビン酸デヒドロゲナーゼなどがある。

共有結合触媒は反応経路の活性化エネルギーを下げるのではなく、反応のための代替経路(共有結合中間体を経由)を提供するので真の触媒作用とは異なる。 例えば、キモトリプシンにおけるセリン分子への共有結合のエネルギーは、無触媒の溶液反応における求核剤へのよく知られた共有結合と比較されるべきである。 共有結合触媒の真の提案(障壁が溶液中の対応する障壁より低い)は、例えば、酵素基による遷移状態への部分的な共有結合(例えば、非常に強い水素結合)を必要とし、そのような効果は触媒作用に大きく寄与しない。

金属イオン触媒反応編集

活性部位の金属イオンが電荷安定化と遮蔽を調整することによって触媒反応に関与しています。 金属は正電荷を持つため、金属イオンを介して安定化できるのは負電荷のみである。 しかし、金属イオンはpHの変化に影響されないため、生物学的触媒作用に有利である。 また、金属イオンはルイス酸として作用し、水をイオン化することができます。 金属イオンはまた、酸化および還元の代理人となることができる。

Bond strainEdit

これは誘導適合結合の主たる効果で、酵素の転移状態への親和力が基質そのものへの親和力より大きくなっている場合。 これは、基質結合を遷移状態のコンフォメーションに近い位置に歪ませる構造転位を誘発するため、基質と遷移状態の間のエネルギー差が低下し、反応の触媒作用が促進されます。 さらに、酵素は非常に柔軟であり、大きな歪み効果を適用することはできません。

基質における結合歪みに加えて、活性部位の残基を活性化するために酵素自体の内部でも結合歪みが誘発されることがあります。

例えば、

リゾチームの基質、結合基質および移行状態のコンフォーメーションです。

基質は、結合するとき。 これは、タンパク質のアミノ酸との立体障害により、赤道側のc6が軸の位置にあるためである)ヘキソース環の半椅子構造から椅子構造へと歪む

量子トンネリングEdit

これらの従来の「壁を越える」メカニズムは、「壁を越える」メカニズム(量子トンネル)のモデルや観察によって、場合によっては挑戦されている。 いくつかの酵素は古典的なΔG‡で予測されるよりも速い速度論で動作する。 障壁越し」モデルでは、プロトンや電子が活性化障壁を通り抜けることができる。 プロトンの量子トンネル現象は芳香族アミンデヒドロゲナーゼによるトリプタミン酸化反応において観測されている

量子トンネル現象は、溶液中の触媒反応と非触媒反応においてトンネル寄与が同等であるため、大きな触媒的優位性をもたらさないようである。 しかし、トンネル効果(古典的な「障壁越え」経路の反応速度に比べ、典型的には速度定数を1000倍程度高める)は、生体の生存にとって極めて重要であると考えられる。

1971年から1972年にかけて、酵素触媒作用の最初の量子力学モデルが定式化された。

活性酵素編集

酵素-基質複合体の結合エネルギーは、基質の活性化に必要な外部エネルギーと考えることはできない。 高エネルギー含有の酵素は、まず酵素の触媒部位からある特定のエネルギー基X1を最初に結合した反応物の最終位置に移し、次に2番目に結合した反応物から(または単一の反応物の第2基から)別のエネルギー基X2を活性部位に移さなければ、基質の生成物への変換と酵素の再生が終わらない。

酵素反応全体を二つのカップリング反応として示すことができる:

|

S 1 + EX 1 ⟶ S 1 EX 1 ⟶ P 1 + EP 2 {displaystyle {{S1}+ EX1 -> S1EX1 -> {P1}+ EP2}}}} {{CASE{Sm_27E6↩}}} {Displaystyle {{CASE{S1}+ EX1 -> S1EX1 –

|

|

(1) |

|

S 2 + EP 2⟶ P 2 + EX 2 { {displaystyle {{S2}+ EP2 – }{{Sm_27F6↩+ S 2 + E 2 -} { {Sm_27F6↩+ S 2 + EP2 -} { {Discrete { {{Discrete { {Sm_27F6↩+ S 2 + EP2 -} {Discrete {{Sm_27F6↩+ S 2 + S 2 + EP2 -} {Sm_27F6↩+ S 2> S2EP2 -> {P2}+ EX2}}となります。}

|

|

(2) |

反応(1)から、活性酵素の基X1が生成物に現れるのは、静電阻害と原子の反発を避けるために酵素内で交換反応が起こる可能性があるためと考えられる。 このことから、活性型酵素は酵素反応の強力な反応剤であることがわかる。 (2)の反応では基質の基質X2が酵素の中に残っているため、基質の変換が不完全であることがわかります。 この考え方は、以前は、酵素の変換率が極めて高い(触媒的に完全な酵素)という仮説に基づいて提案されていた。 この化学的な側面は、いくつかの酵素反応のよく研究されたメカニズムによって裏付けられている。 セリンプロテアーゼファミリーのメンバーとしてよく研究されている純粋なタンパク質α-キモトリプシン(補酵素なしで作用する酵素)によって触媒されるペプチド結合加水分解の反応について考えてみよう、参照してほしい。

この反応の実験結果を2つの化学的ステップとして紹介する:

|

S 1 + EH ⟶ P 1 + EP 2 {displaystyle {ce {{S1}+ EH -> {P1}+ EP2}} } }.

|

|

(3) |

|

EP 2 + H – O – H⟶ EH + P 2 {}displaystyle {{EP2}+ {H-O-H}-> {EH}+ P2}}} 。

|

|

(4) |

ここでS1がポリペプチドである。 P1 および P2 は生成物である。 最初の化学的ステップ(3)は、共有結合のアシル-酵素中間体の形成を含む。 第2ステップ(4)は脱アシル化ステップである。 ここで重要なことは、当初は酵素上に存在し、水中には存在しない基H+が、加水分解のステップの前に生成物に現れることであり、したがってそれは酵素反応の付加基と考えることができる。

したがって、反応(3)は酵素が反応の強力な反応物質として働くことを示すものである。 提案された概念によれば、酵素からのH輸送は最初の反応物の変換、最初の初期化学結合(基P1とP2間)の分解を促進する。 加水分解のステップは、第二の化学結合の破壊と酵素の再生をもたらす。

提案された化学メカニズムは、媒体中の基質や生成物の濃度に依存しない。 しかし、それらの濃度が変化すると、水溶液中のS、Pのいずれの分子も自由エネルギー量が変化するため、主に(1)、(2)の反応の第1段階と最終段階で自由エネルギーの変化が生じる。この考え方は、次のような筋収縮のメカニズムに合致するものである。 骨格筋におけるATP加水分解の最終段階は、ミオシン頭部とアクチンの会合による生成物の放出である。 この会合反応の際にアクチン結合溝が閉じることは、ミオシン活性部位のヌクレオチド結合ポケットが開くことと構造的に結合している。

注目すべきは、ATP加水分解の最終段階には、リン酸の速い放出とADPの遅い放出があるということである。無機リン酸塩H2PO4-の一次放出は、ATP加水分解の自由エネルギーのかなりの部分を溶媒和したリン酸塩の運動エネルギーに変換し、活性ストリーミングを生じさせるという結論に達する。 このような局所的なメカノケミカルの伝達の仮定は、ATPの加水分解によって生じるアクティブストリーミングの統合作用によって筋力が得られるというTiroshの筋収縮機構と一致する

。